콰인은 현대 경험주의에 두 가지 독단이 있다고 생각했다. 하나는 이것이 환원주의[모든 의미있는 문장들은 경험적인 문장들로 환원될 수 있다]를 배경으로 한다는 것이고, 다른 하나는 논리실증주의에 따른, 분석적 참과 종합적 참 간의 구분이 그것이다. 콰인은 이 논문에서 분석 문장이 제대로 정의될 수 없다고 주장한다.

분석 문장이라고 여겨지는 두 종류의 진술을 알아보자. 1) 논리적 참 문장, 2) 동의성을 치환해서 얻을 수 있는 논리적 참 문장[non-tautologous]

1) 과 같은 문장은 다음과 같은 것이다. "No unmarried man is married"

2)와 같은 문장은 이와 같은 것이다. "모든 사람은 남자가 아니거나 총각이거나 결혼했다"

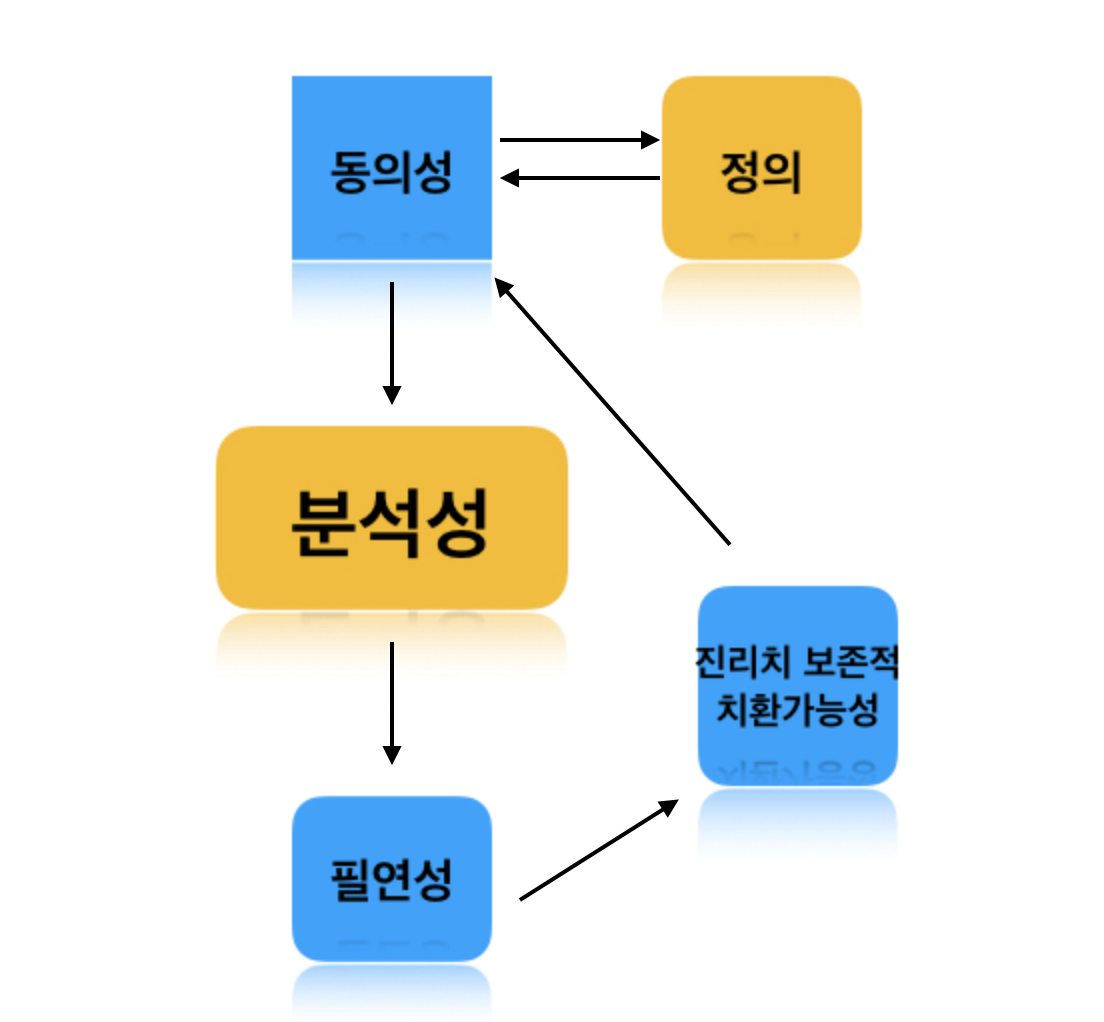

1. 동의성 → 분석성

1) 문장은 그 문장 속에 들어 있는 논리 연결사 logical particle에 의해 참이 되는 진술로, 그것들 이외의 요소들을 다르게 재해석해도 여전히 참이다. 2) 문장은 그 문장 속에 들어 있는 명사들을 그것과 다른 동의어와 교환을 해도 여전히 논리적 참인 문장이다.

후자의 분석 문장은 동의성에 대한 이해에 의존하고 있다는 것에 주목해보자. 분석성에 대한 이해는 동의성에 의존하고 있는걸까? 그 전에 동의성이 무엇에 의존하고 있는지부터 알아보자. 언뜻 보기에, 동의성은 정의에 의해 설명될 수 있어 보인다.

2. 정의 → 동의성 ? [정의 ↔ 동의성 (순환적)]

동의성은 정의를 통해 설명될 수 있을까? 가령, '총각'의 동의어는 '결혼하지 않은 남자'이고, 이것은 동의성에 의해, 어느 한 쪽이 다른 한 쪽의 동의어에 의해 정의될 수 있다는 것을 보여주는 것 같다. 그런데 '총각'과 '결혼하지 않은 남자'는 어떻게 동의적인 것인가? 위 물음을 여기에 적용시켜 보자. 즉, 동의성은 정의를 통해 설명될 수 있는지에 대해 알아보자.

우리는 정의를 알아보기 위해서는 사전에 의존해야 할 것이다. 하지만 사전은 어떻게 만들어지는가? 사전을 만드는 사전편찬자들은 언어 공동체 안에서 어떤 명사가 경험적으로 동의적 관계가 있다는 사실을 발견하는 경험 과학자이다. 즉, 사전편찬자들은 사전을 만들기 위해 동의성에 호소하는 사람들이다. 그러면, 정의는 다시 동의성에 의존하는 것 같다. 하지만 모든 정의가 동의성에 의존할까?

정의에는 3 종류의 정의가 있다. 1) 사전적 정의, 2) 해명적 정의, 3) 표기적 정의. 1)의 정의는 위 설명에 대한 예일 뿐이다. 즉, 사전적 정의는 동의성에 의존하고 있다. 2)의 정의도, 정의가 동의성에 의존하고 있다는 점에서, 1)과 다르지 않다. 이것은 가령 과학자가 어떤 개념을 정의하는 것과 같은 것인데, 이 때 조차도 그들은 동의성에 의존하지 않을 수 없다. 가령, 물리학자가 F=ma[힘은 질량과 가속도에 비례한다]를 정의할 때, 그들은 힘에 대한 정의를 해명적으로 하고 있는 것이다. 이 때, 그들은 1) 정의와 같이 경험 안에서 '힘'이라고 일컬어지는 것은 곧 '(어떤 맥락 안에서) 질량과 가속도에 비례하는 것'이라는 것을 관찰하게 되고, 즉 이것들의 동의적 관계를 발견하게 되고, 이것이 서로 같다는 것을 알게 된다. 그들은 이 발견을 바탕으로 '힘'에 대한 해명적 정의를 동의성에 의존하여 하게 된다. 마지막으로, 3)에 대한 정의는 예외적인 정의이다. 가령, 오일러가 복소수 체계를 발견할 때, -1의 양의 제곱근으로서 새로운 표기 허수 i를 정의했는데, 이러한 것이 표기적 정의의 예이다. 이것은 분명 동의성에 의존하고 있는 것은 아니다. (하지만 표기적 정의가 동의성을 설명해준다는 생각은 받아들이기 어렵다. 아마 "정의가 동의성을 설명해준다"는 생각은 사전적 정의에 대한 것 같다. 하지만 사전적 정의는 다시, 전술했듯이, 동의성에 의존한다.)

3. (진리치 보존적) 상호대치성 → 동의성

우리는 분석 문장(분석성)이 동의성에 의존한다는 생각을 가졌고, 동의성은 다시 정의에 의해 설명될 수 있다고 생각했었다. 하지만 동의성은 정의에 의해 설명된다는 생각을 받아들인다고 해도, 우리는 정의가 다시 동의성에 의해 설명되고 있다는 사실에 마주치게 된다. 즉, 동의성과 정의 간에는 순환이 내포되어 있다. 만약 분석성이 동의성에 의해 설명되어야 하고, 동의성이 정의에 의해 설명되지 못한다면, 다른 방법이 요구된다. 그 중 하나의 제안은 진리치를 보존하면서 하나의 표현이 다른 표현으로 대치될 수 있다는 (진리치 보존적) 상호대치성 interchangeability salva veritate으로 동의성을 설명할 수 있다는 것이다.

이 제안에 따르면 '동의적이다'는 다음과 같은 것이다.

(DEF1) 두 표현을 서로 바꿔 쓰더라도, 진리치에 영향을 미치지 않을 경우, 그리고 오직 그 경우에, 두 표현이 동의적이다.

우리는 지금 인식적 동의성에만 관심을 가질 것이다. 즉, "'총각'은 두 글자로 이루어져 있다"에서 '총각'을 '결혼하지 않은 남자'로 대치하는 그런 경우는 제외할 것이다. 다음의 문장들을 보자.

(1) 톰은 총각이다

(2) 톰은 결혼하지 않은 남자이다

우리는 위 두 문장이 서로 같은 진리치를 갖는다고 생각하는 것이 일반적으로 자연스러워 보인다. 하지만 이 생각은 같은 외연을 갖는 문장들은 서로 같은 진리치를 갖는다는 생각을 전제로 하고 있다. 하지만 이 전제[명사들의 외연상의 일치]는, 의미에 의해 결정되어진 것이 아니라, 우연적 사실에 의해 결정되어진 것일 뿐이다. 이것은 다음의 두 문장을 비교함으로써 더 분명하게 이해되어질 수 있다.

(3) 바둑이는 심장 동물이다

(4) 바둑이는 콩팥 동물이다

현재까지 알려진 바에 따르면, 모든 심장 동물은 콩팥을 가졌고, 모든 콩팥 동물은 심장을 가졌다. 그렇다면, 서로 외연이 같은 '심장 동물'과 '콩팥 동물'은 상호 대치가 가능할 것이고, 이 경우 진리치는 보존이 된다. 그러면 우리는 동의성이 (진리치 보존적) 상호대치성에 의존한다는 것을 알 수 있다. 하지만 사실 '콩팥 동물' 표현과 '심장 동물' 표현은 동의적이지 않은 것 같다. "모든 심장 동물은 콩팥 동물이다"라는 문장으로 위 사례에 대한 상호 대치성을 분석할 때, 우리는 이것이 분석 문장이 아니라 경험에 의존한 종합 문장이라는 것을 알 수 있다.

. . .

"외연 언어 안에서 상호대치성은 인식적 동의성을 보장하지 않는다. '총각'과 '결혼하지 않은 남자'가 외연 언어 안에서 상호 대치적이라는 것은 우리에게 단지 '모든 총각은 결혼하지 않은 남자이다'가 참이라는 것만을 보장해준다. 여기서 '총각'과 '결혼하지 않은 남자'의 외연적 일치는, '심장을 가진 동물'과 '콩팥을 가진 동물'의 외연적 일치처럼, 우연적 사실에 의존할 뿐이다."

. . .

따라서 우리는 외연 언어가 아닌, 내포 언어 안에서 진리 보존적 상호 대치성이 동의성을 설명할 수 있다고 제한해야 한다.

4. 필연성 → 상호대치성

(5) 필연적으로, 모든 총각 그리고 오직 총각만이 총각이다

'필연적으로'를 분석 문장에만 참되게 적용되도록 매우 좁게 해석된다고 가정할 때 조차도, (5) 문장은 분명히 참이다. 그러면 만약 (5) 문장에서 '총각'이 '결혼하지 않은 남자'로 진리치 변경 없이 상호 대치될 수 있다면 다음의 문장도 참이다.

(6) 필연적으로, 모든 총각 그리고 오직 총각만이 결혼하지 않은 남자이다

그러나 (6)이 참이라고 말하는 것은 아래의 (7)이 분석적이라고 말하는 것이고, 따라서 '총각'과 '결혼하지 않은 남자'는 인식적으로 동의적이다. 즉, 불투명문맥 안의 '필연적으로' 부사를 사용한 양상 문장[필연성]을 통해 상호대치성이 설명되고 (필연성 → 상호대치성), 여기서의 양상 문장은 분석성을 통해 설명되어지고 있다. (분석성 → 필연성)

(7) 모든 총각 그리고 오직 총각만이 결혼하지 않은 남자이다

는 분석적이다

. . .

"(6)이 참이라고 말하는 것이 (7)도 참이라고 말하는 것이라면, 이것은 '총각'과 '결혼하지 않은 남자'가 인식적으로 동의적이라고 말하는 것이다. 그러면 상호 대치성은 인식적 동의성에 대해 충분 조건인 것처럼 보인다. 여기 이 생각은 만약 필연적 참이 분석적이라면, '필연적으로, 모든 그리고 오직 Fs는 Gs다' 는 형태의 어떤 문장은 ''모든 그리고 오직 Fs 는 Gs다'는 분석적이다'를 함축한다는 것이다. 그러나 '필연적으로, 모든 그리고 오직 Fs는 Fs다' 형태의 모든 표현이 참이기 때문에 분석성을 정의하기 위해 (진리치 보존적) 상호대치성을 사용하는 것은 사소한 것이다."

. . .

하지만 콰인은 위 방법으로 분석 문장과 종합 문장을 구분하는 것에는 속임수가 있다고 생각한다. 상호대치성 조건은 언어의 풍부함의 차이에 따라 다르다. 위 논증은 우리가 부사 '필연적으로'를 포함하기에 충분히 풍부한 언어를 가지고 있다는 것을 전제한다. 여기서 이 부사[필연적으로]는 분석 문장에 적용될 때에만 참truth을 산출한다고 이해된다. 그러나 우리는 그러한 부사[필연적으로]를 포함하는 언어를 허용할 수 있는가? 그 부사는 정말로 타당한 것make sense인가? 그렇다고 가정하는 것은 우리가 이미 '분석적인'에 대한 만족스러운 의미를 가졌다는 것을 전제하는 것이다. 하지만 이것은 지금 당장 받아들이기는 어렵다. 이 논증은 노골적이진 않더라도 순환과 같은 어떤 것이 있다.

콰인의 결론:

"참truth은 일반적으로 언어와 언어 외적인 사실에 의존한다는 것은 분명하다. ... 따라서 우리는 어떤 문장의 참이 어떤 언어적 구성 요소와 어떤 사실적 구성 요소 안에서 다소 분석적이라는 것을 일반적으로 가정하고자 한다. 이 가정을 고려해볼 때, 어떤 문장에서 사실적 구성 요소는 무가치함이 틀림없다는 것은 합리적이어 보인다. 그리고 이 문장[사실적 구성 요소를 무가치한 것으로 간주한 문장]이 바로 분석 문장이다. 그러나 분석/종합 문장 간의 구분은 도출되지 않았다. 그런 구분이 도출되었다는 것은 경험주의자들의 비경험적 독단이다."

'철학 > philosophy of language' 카테고리의 다른 글

| 인간의 우주적 초라함과 삶의 의미 (0) | 2023.04.26 |

|---|---|

| 프랑스의 현재 왕은 대머리이다 (기술구 이론에 대한 단상) (0) | 2020.02.11 |

| 분석/종합 구분 (0) | 2019.10.01 |

| 문장과 명제 (0) | 2019.10.01 |

| <On sense and reference>, Frege (0) | 2019.10.01 |